ご来院の際は事前にWEBにて予約・問診の入力にご協力をお願いします。

ご不明な点はお電話にてお問い合わせください。

痔とは…?

いぼ痔・きれ痔・痔ろう

痔とは、肛門や肛門周囲に起きる病気の総称で、「いぼ痔(痔核)」「きれ痔(裂肛)」「痔ろう」の3つが三大疾患として知られています。

痔とは、肛門や肛門周囲に起きる病気の総称で、「いぼ痔(痔核)」「きれ痔(裂肛)」「痔ろう」の3つが三大疾患として知られています。

痔は人間特有の病気といわれ、心臓よりお尻が低い位置にあり血液が心臓に戻るのに大きな圧力が必要で、さらに上体の重さもあり人間の構造自体がうっ血しやすいためといわれています。

また、肛門のまわりには、静脈叢(じょうみゃくそう)といわれる細い静脈がモツレ毛糸のように入り組んでいます。この静脈は、逆流防止の弁がなく、わずかな障害で血液が逆流して静脈瘤(うっ血)ができてしまいます。このうっ血が、痔の原因となるのです。

特に「いぼ痔(痔核)」と「きれ痔(裂肛)」の2種類は多く見られます。

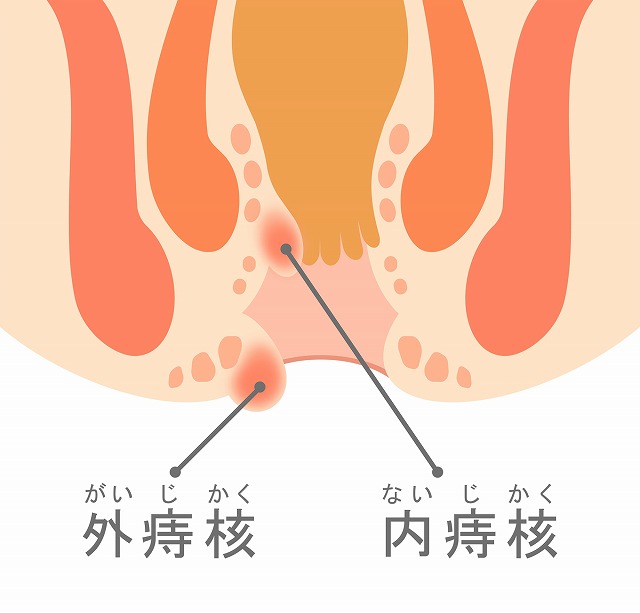

いぼ痔

「いぼ痔(痔核)」は主にいぼ状のはれができ、患部の位置によって「内痔核(肛門内側のいぼ痔)」と「外痔核(肛門外側のいぼ痔)」に分けられます。

「いぼ痔(痔核)」は主にいぼ状のはれができ、患部の位置によって「内痔核(肛門内側のいぼ痔)」と「外痔核(肛門外側のいぼ痔)」に分けられます。

「内痔核(肛門内側のいぼ痔)」は歯状線の内側にできる痔で、基本的には痛みはなく、痔の進行度によって症状や処置が変わります。また、歯状線より内側は自律神経に支配され、知覚神経(痛みを感じる神経)が通っていないため痛みがなく発見が遅れやすい傾向で「脱肛(内痔核が外に飛び出した状態)」や出血で初めて気づく方が多い症状です。

「外痔核(肛門外側のいぼ痔)」は歯状線の外側の静脈叢がうっ血し腫れている状態をいい、皮膚と同じ知覚神経に支配されるため激しい痛みをともなう場合がほとんどですが出血はあまりありません。排便時に関係なく痛みが生じ、コリコリとした血の塊である血栓ができることもあり、コリコリとした血の塊である血栓ができることがあり

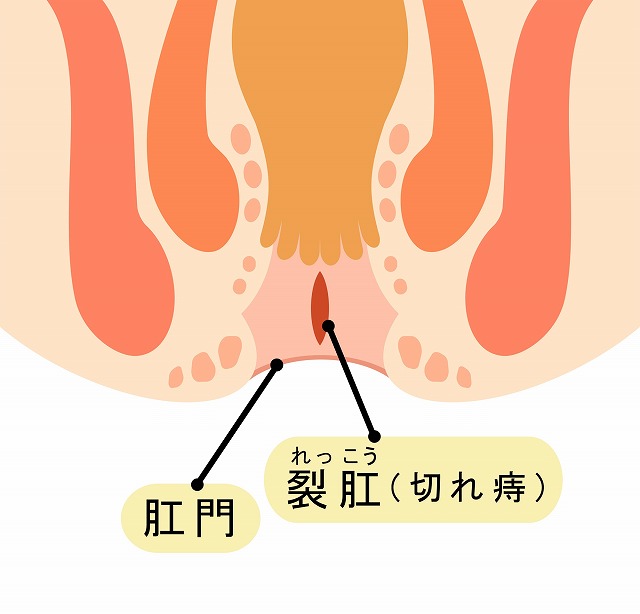

きれ痔

きれ痔(裂肛)は、肛門の出口付近の皮膚(歯状線の下にある肛門上皮)が切れた状態で、別名「さけ痔」とも呼ばれています。排便後にトイレットペーパーにつく程度の少量の軽い出血が起こります。中にはボタボタした出血をする場合があります。初期のきれ痔(裂肛)は排便のたびにピリピリする痛みがありますが、しばらくすると気にならなくなり、深い傷の場合は痛みは強くなり、排便後にジーンとする鈍痛が続くことがあります。

きれ痔(裂肛)は、肛門の出口付近の皮膚(歯状線の下にある肛門上皮)が切れた状態で、別名「さけ痔」とも呼ばれています。排便後にトイレットペーパーにつく程度の少量の軽い出血が起こります。中にはボタボタした出血をする場合があります。初期のきれ痔(裂肛)は排便のたびにピリピリする痛みがありますが、しばらくすると気にならなくなり、深い傷の場合は痛みは強くなり、排便後にジーンとする鈍痛が続くことがあります。

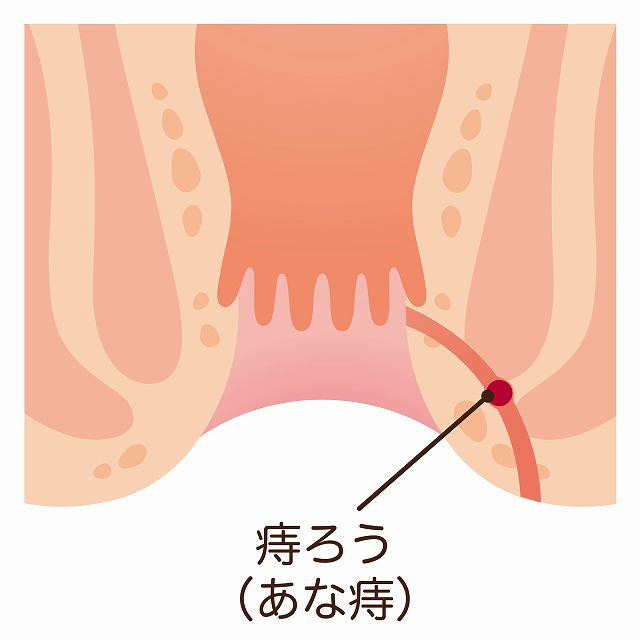

痔ろう

「痔ろう」は、直腸と肛門周囲の皮膚をつなぐトンネルができる痔のことです。肛門周囲に膿がたまる「肛門周囲膿瘍(こうもんしゅういのうよう)」が進み、慢性化すると「痔ろう」になります。「肛門周囲膿瘍」は膿がたまるだけではなく、強い痛みがあり炎症を起こすため発熱症状があり39℃以上の熱が出るのが特徴です。

「痔ろう」は、直腸と肛門周囲の皮膚をつなぐトンネルができる痔のことです。肛門周囲に膿がたまる「肛門周囲膿瘍(こうもんしゅういのうよう)」が進み、慢性化すると「痔ろう」になります。「肛門周囲膿瘍」は膿がたまるだけではなく、強い痛みがあり炎症を起こすため発熱症状があり39℃以上の熱が出るのが特徴です。

「痔ろう」は俗に「あな痔」と言われ、男性に多い症状で女性では少数と言われています。「痔ろう」になってしまうと市販薬では治らないので専門医の受診が必要になります。

「痔ろう」になる前の「肛門周囲膿瘍」の段階で切開などでして膿を出して治しておけば「痔ろう」にならないといわれています。しかし「痔ろう」になってしまうと、肛門腺を取り除かなければ再発するので多くの場合は手術になります。

痔の原因

「いぼ痔・きれ痔(裂肛)」ができる原因は、便秘がちで排便の際に強くいきむことや、長時間座りっぱなしでいるなど肛門に負担がかかることで痔が発生するといわれています。また、妊娠・出産を経験した方や日常的に辛いものを食べている方もなりやすいといわれています。

「いぼ痔・きれ痔(裂肛)」ができる原因は、便秘がちで排便の際に強くいきむことや、長時間座りっぱなしでいるなど肛門に負担がかかることで痔が発生するといわれています。また、妊娠・出産を経験した方や日常的に辛いものを食べている方もなりやすいといわれています。

「痔ろう」になってしまう原因は、下痢を繰り返すことによって、きれ痔(裂肛)の傷が深くなり傷から菌が入り込み細菌感染を起こすことが原因といわれています。また、過度のストレスや緊張のある人、肛門括約筋の緊張が強い人、糖尿病、過度の飲酒・喫煙などが原因で免疫力が低下すると痔ろうになりやすいといわれています。

痔の予防

- 排便時の時は強くいきまず、排便後はお尻をきれいに洗う

- 長時間、同じ姿勢を続けない

- 規則正しい食生活を心掛けて便秘・下痢に気を付ける

- 毎日入浴し体を温め、お尻や腰を冷やさない

- アルコールや刺激物は控える

- ストレスをためると便秘や下痢の原因になるのでストレスをためない

上記の①~⑥を心掛ける事により、痔を予防することができます。